夏天到了,冰淇淋永远是最炙手可热的明星单品,但当你在享受冰爽美味之时是否也曾对其名字有过好奇,如果完全直译,似乎应该叫做冰奶油。如果是音译,似乎cream的发音和淇淋也不像啊。

那这冰淇淋的名字到底是如何在国内流传开的呢?

Ice=冰,这个没有什么争议,主要是后面的cream(/kriːm/),奶油的意思,最早通过粤语传入,被音译为“忌廉”(粤拼:gei6 lim4)。

“忌廉”在粤语中特指液态或半固态的奶油,比如西餐厅或者茶餐厅的菜单里经常有”忌廉汤”或者”忌廉蘑菇汤”这样的菜品,其实就是奶油汤或奶油蘑菇汤。如果在香港看到店里卖的忌廉蛋糕,同样也不是什么稀奇玩意,就是奶油蛋糕。

那么故事如果正常发展下去,那如今我们熟悉的冰淇淋大概要叫做冰忌廉才对。但当时随着贸易与人员流动,“忌廉”一词北上传入上海。彼时上海就已经作为近代中西文化交汇中心,大量外来词在此被重新“汉化”。据说因上海话无入声,粤语“忌”(gei6)在上海话中发音接近“淇”,故调整为更顺口的“淇淋”。

于是冰淇淋便作为“洋货”正式登陆上海滩。20世纪初,上海西餐厅与冷饮店为吸引顾客,也会刻意使用“冰淇淋”这一陌生化译名放上菜单,与本土“冰酪”“冰酥”等旧称区隔,营造出一种独有的“西洋高级感”。不难想象,如果商家若直接叫它“冰奶油”,听起来大概就像个小厂生产的本土廉价甜品,吸引力骤减。

而“冰淇淋”这个陌生又优雅的名字,瞬间抬格调——毕竟“听不懂的,泊来的,就等于高级的!”既然是高级的,那就一定要尝一尝,冰淇淋也很快流行开来。就像是前几年茅台也要做跨界,推出的高端冰淇淋一样吸引一众潮人排队购买一样。不得不说,彼时彼刻,恰如此时此刻,“沪爷”们的消费腔调从100年前就一直保持着在。

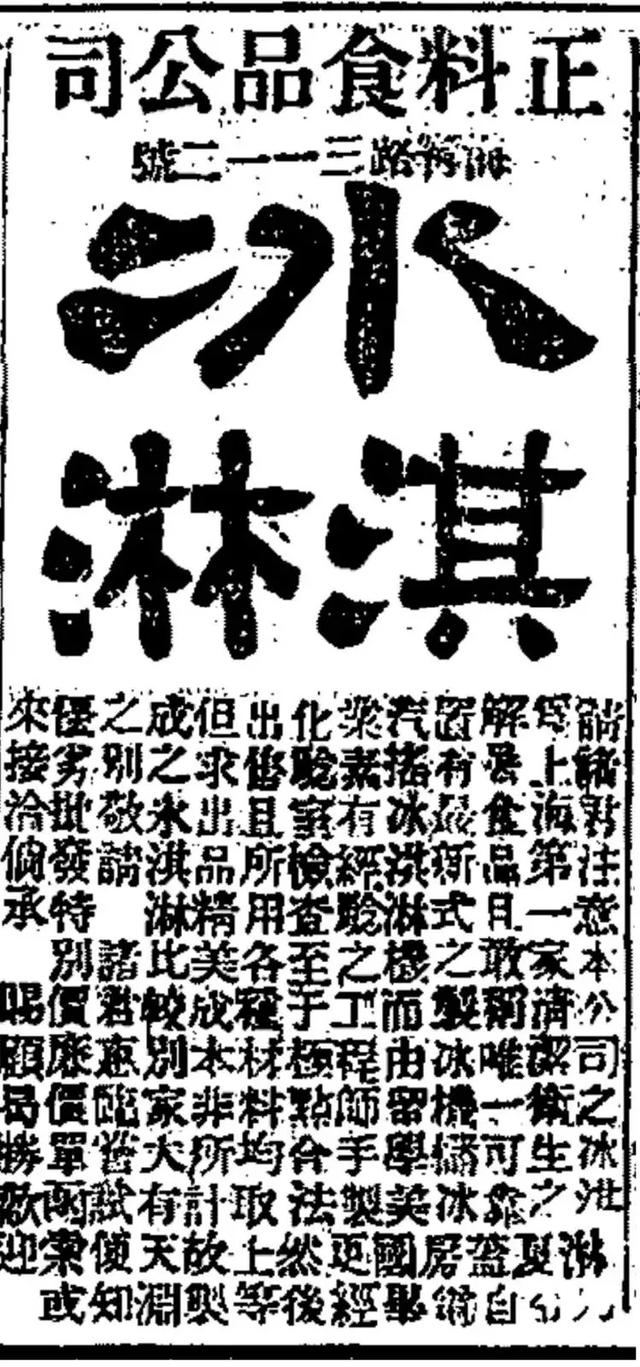

快速流行也催生了更大的产业,1924年《申报》中就已经有了关于”冰淇淋”的广告刊登,想不到以为非常年轻的冰淇淋一词,其实已经有了超过百年的历史。

广告一出,冰淇淋一词算是逐渐在国内有了传播基础,虽然同期译名方面不算太统一,仍会有“冰忌淋”或者“冰淇濂”之类的翻译出现在广告或者店铺菜单上,甚至包括到现在仍有些地方称呼其为“冰激凌”,但是不可否认,冰淇淋这个名字从那时起,已经慢慢占据了国人心智了。

那么粤语地区会叫它“冰忌廉“吗?其实也没有,因为粤语直接以本土化意译词“雪糕”命名冰淇淋,比如香港就有已经成为网红打卡点的著名的雪糕车----富豪雪糕。而雪糕一词在后续的传播中也因为其信达雅的翻译,也没有跑偏,全国都接受了雪糕一词。

若是非要在港式茶餐厅要一份”冰忌廉”,也许老板会端给你一坨冻奶油也说不定呐。

转载请注明来自1Mot起名网,本文标题:《icecream的意思(Ice Cream怎么不译为冰奶油)》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...